Initiative „HochhausSTOP“: rechtliche Hürden für Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

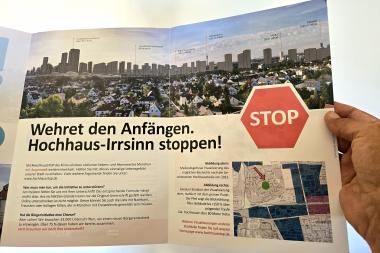

Ein Flyer der Bürgerinitiative "HochhausSTOP" zeigt, wie Münchens Skyline künftig aussehen könnte, wenn nach und nach mehr Wolkenkratzer in der bayerischen Landeshauptstadt entstehen würden.

Lars Burger

Seit 2020 gibt es die Initiative „HochhausSTOP“, die sich gegen den Bau von neuen Hochhäusern in München stellt. In Planung sind zwei Türme mit einer Höhe von jeweils 155 Metern an der alten Paketposthalle in München-Laim. Um diesem Bauvorhaben Einhalt zu gebieten, hat die Initiative ein Bürgerbegehren gestartet, das in einen Bürgerentscheid münden soll. „Diese Vorgänge müssen jedoch einen bestimmten Rahmen einhalten und ein genaues rechtliches Ablaufverfahren verfolgen“, erklärt Dr. Bernd Söhnlein, Fachanwalt für Verwaltungsrecht Neumarkt in der Oberpfalz. Im folgenden Interview mit Lars Burger erläutert er rechtliche Details.

Dr. Bernd Söhnlein, Fachanwalt für Verwaltungsrecht Neumarkt in der Oberpfalz

Kanzlei Söhnlein

Ein gewichtiger Teil eines Bürgerbegehrens beinhaltet das Sammeln von Unterschriften. Kann das überhaupt ein demokratisches Bild und die Einstellung der Bevölkerung zu einer Sache konkret wiedergeben?

Bernd Söhnlein: Die Unterschriftensammlung hat zur Folge, dass das Bürgerbegehren zunächst zugelassen wird. Dann muss ein Bürgerentscheid durchgeführt werden, eine Abstimmung der Bevölkerung. Und diese ist ja demokratisch, da kann jeder teilnehmen, der in der Gemeinde wahlberechtigt ist. Das bildet dann das demokratische Bild. Wie die Abstimmung aussieht, das ist dann eine ganz andere Frage.

Die Süddeutsche Zeitung gibt in ihren Artikeln an, dass über 40.000 Unterschriften benötigt werden, damit es zu einem Bürgerentscheid kommen kann. Wie kommt man genau auf diese Zahlen?

Das ist im Artikel 18a der Bayrischen Gemeindeordnung geregelt. Dort steht: In Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern müssen mindestens zehn Prozent der Gemeindebürger unterschreiben, und dann staffelt sich das. München ist eine Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern, da müssen es drei Prozent sein. München hat rund 1,6 Millionen Einwohner, dann wären drei Prozent 48.000 Unterschriften.

Wenn die Unterschriftenliste vorliegt und die konkrete Anzahl an Stimmen, die benötigt ist, müssen diese geprüft werden durch das Kreisverwaltungsreferat (KVR). Sind andere Ämter beteiligt?

Im Gesetz ist festgelegt, dass über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens der Gemeinderat entscheidet. Es geht hauptsächlich darum, das Melderegister abzugleichen. Das wird in München das KVR durchführen, denn die haben die Meldehoheit.

Das Kreisverwaltungsreferat München ist für das Zählen und die Prüfung der Gültigkeit der Stimmen zuständig, die sich mit Unterschrift beim Bürgerbegehren beteiligt haben.

Lars Burger

Wie ist das weitere Vorgehen, wenn die benötigten Stimmen gesammelt sind?

Wenn die Unterschriften gesammelt sind, müssen sie bei der Gemeinde eingereicht werden. Die Gemeinde muss die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens feststellen und ist aufgefordert, die entsprechende Abstimmung zu organisieren. Das liegt dann nicht mehr in den Händen der Initiatoren des Bürgerbegehrens.

Das Hochhausprojekt ist am 5. Februar 2025 mit Billigungsbeschluss durch den Stadtrat gegangen. Kann die Stadt München jetzt noch Schritte einleiten, welche einen Bürgerentscheid stoppen könnten?

Der Billigungsbeschluss ist nur ein weiterer Zwischenschritt. Das Bauprojekt darf jetzt lediglich vom Grundsatz her realisiert werden. Bis der Stadtrat einen endgültigen Satzungsbeschluss beschlossen hat, sind Bürgerbegehren und Bürgerentscheid noch möglich. Wenn der Bebauungsplan bekannt gemacht wurde und Rechtskraft erlangt hat, dann hat das Bürgerbegehren keine Kraft mehr.

Dürfte man jetzt schon anfangen mit den Bebauungsmaßnahmen?

Nehmen wir mal an, das Verfahren läuft, die Zulässigkeit ist gegeben, und bevor der Bürgerentscheid durchgeführt wird, würde dann diese Abstimmung im Stadtrat stattfinden. Es gibt eine Vorschrift in der Bayerischen Gemeindeordnung, hier heißt es: „Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis zur Durchführung des Bürgerentscheides eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen werden.“ Angenommen, der Stadtrat hat festgestellt, dass das Bürgerbegehren zulässig ist, dann dürfte er ab dann nicht weitere Planungsschritte unternehmen. Bis der Bürgerentscheid durchgeführt wurde.

Es gibt noch die Möglichkeit von Seiten der Stadt, dem Bürgerentscheid ein sogenanntes Ratsbegehren entgegenzustellen, bei dem eine eher allgemein formulierte Frage zur Abstimmung kommt. Eine Art Freibrief für Gebäudeerhöhungen. Wie muss so eine Fragestellung aussehen, um rechtens zu sein?

Wenn die Fragestellung nicht spiegelbildlich ist, kann es unter Umständen problematisch sein. Dann müsste zumindest eine Art Stichfrage dabei sein, wenn die sich widersprechen. Also nehmen wir mal an, der eine sagt: „Stoppt Hochhäuser!“ wie die Bürgerinitiative. Und die andere Seite gibt an: „generelle Freigabe bis 200 Meter in einem bestimmten Bereich!“ Weil man kann ja nur für eine Seite sein. Entweder sage ich Hochhäuser sind zulässig, oder ich sage Hochhäuser sollen nicht gebaut werden.

Angenommen, das Ratsbegehren hätte eine Mehrheit und der Bürgerentscheid nicht, könnte die Bürgerbewegung noch dagegen vorgehen, oder wäre dann das Ende erreicht?

Dann hätte das Ratsbegehren gewonnen. Da kann nicht mehr dagegen vorgegangen werden. Dann könnte man nur noch mit rechtlichen Mitteln den Bebauungsplan angreifen. Es kann ja jeder, der klagebefugt ist, den Inhalt des von der Stadt erlassenen Bebauungsplanes vor Gericht prüfen lassen. Das Gericht prüft das jedoch rein nach juristischen Aspekten auf Abwägungsfehler oder ob dieses Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

Aufgrund der Bundestagswahl hat sich die „Initiative HochhausSTOP“ dazu entschlossen, die Prüfung der Unterschriftenlisten durch das KVR auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Ist das zulässig? Weil dann wäre ja eine längere Zeitspanne vorhanden, als nach Rechtslage gegeben ist.

Das ist richtig. Aber auch da gibt es eine Ausnahmeregelung, Artikel 18a, Absatz 10 der Bayerischen Gemeindeordnung. Man kann diese drei Monatsfrist nach der Feststellung herausschieben. Der Gemeinderat kann die Frist im Einvernehmen mit den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens um höchstens drei Monate verlängern. Wenn jetzt die Initiatoren einverstanden sind und die Stadt sich drauf einlässt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bürgerentscheid unwirksam wäre.

In der Sache mit dem Hochhausbau ist öfters das Stichwort „Bürgeröffentlichkeitsbeteiligung“ gefallen. Was kann man sich darunter konkret vorstellen?

Dazu hält das Gesetz keine Vorschrift bereit. Öffentlichkeitsbeteiligung findet in dem Bauleitplanverfahren sowieso statt. Was man vielleicht darunter verstehen könnte, wäre dass im Vorfeld Bürgern eine informelle Möglichkeit geboten würde, sich zu beteiligen. So gesehen, ein Schritt am Anfang, um Befürchtungen aufzunehmen und die Planung noch anzupassen.

Ein Artikel von